源為朝が主人公の仮装行列

鎮西八郎為朝の子孫で、藤堂高虎と共に伊予から伊賀に入った元土佐藩の長曽我部家臣 安並氏(のちに安浪氏とも)が、徳居町住人から祭りの出し物の相談を受けたおり、破天荒で活動的であった鎮西八郎が鬼退治をしたという伝説から、鬼を従えて凱旋した武将 鎮西八郎為朝(源為朝)を主人公の勇敢な姿になぞらえた仮装行列を考案し、寛政年間(1789~1801)に始まったと伝えられています。

また伝えられてきた出陣式は、平成14年(2002)国重要無形民俗文化財の指定を受けたおり、川中島合戦「三献の儀」から引用復しました。

鎮西八郎為朝列 巡行図

- 指揮

- 先曳

- 先曳

- 【印】鬼王剣先

鬼王剣先

徳居町の鎮西八郎為朝列のしるしです。「鬼王剣先」は鎮西八郎為朝の子孫である安並氏が代々家宝として伝わる「鬼牙鬼王丸伝記」によるものとされています。刀鍛冶近則作 鬼王丸をモチーフとした剣先を鉾と見立て、周囲に壇を設けて幕を掛け当初は舁山としましたが、その後曳山に改造し現在はしるし方4人で曳いています。

- 山伏

- 山伏

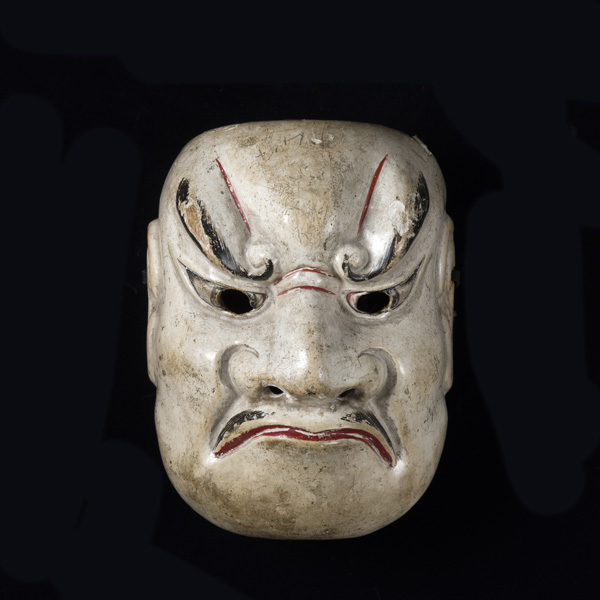

- 泥顰(デイシカミ・先達)

- 獅子口(シシグチ・先達)

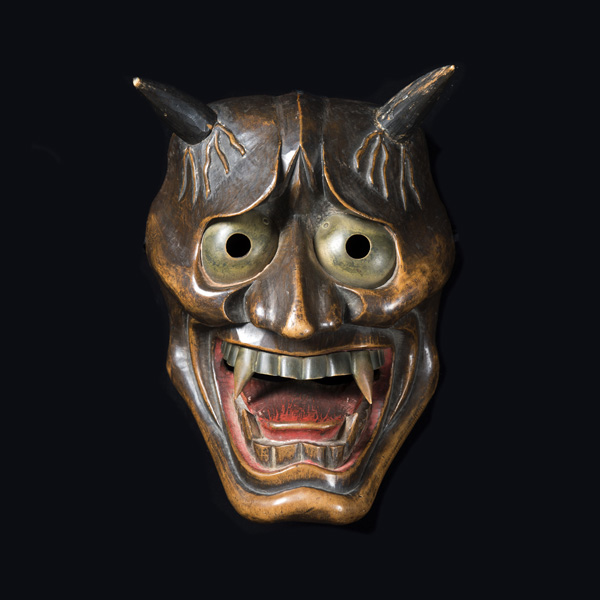

- 小鬼

- 小鬼

- 小鬼

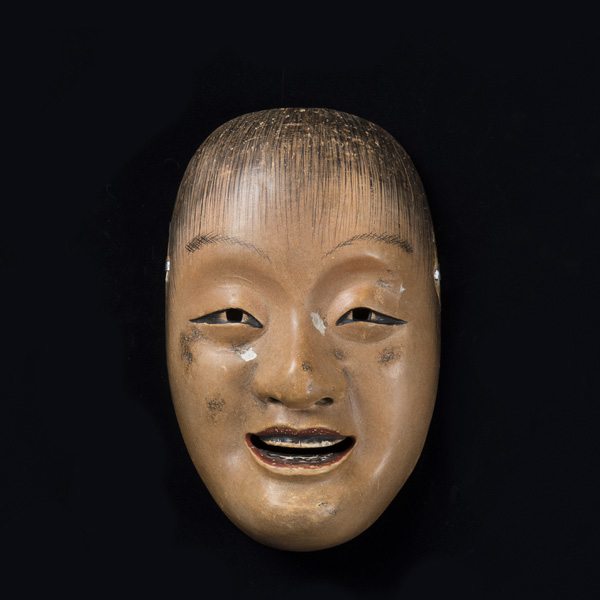

- 童子(ドウジ)

- 猩々(ショウジョウ)

- 蛇(ジャ)

- 石王尉(イシオウジョウ)

- 姥(ウバ)

- 般若(白小鬼)

- 白般若

- 行道面(一本角青鬼)

- 行道面(脇立鬼)

- 行道面(脇立鬼)

- 行道面(四天王)

- 行道面(四天王)

- 武将 鎮西八郎為朝(チンゼイハチロウタメトモ)

鎮西八郎為朝

源 為朝は、1139年生まれの武将。源為義の八男。源頼朝、義経兄弟の叔父にあたります。 身長2mを超える巨体のうえ気性が荒く、また剛弓の使い手で剛勇無双を謳われました。伝説の1つに伊豆大島に流されたときの話があります。鬼の子孫と言われ大男ばかりが住む島があり為朝はその島に渡ります。「保元物語」によると身長3mもある毛むくじゃらの大男たちが、太刀を右腰に差して現れました。普通なら震え上がるところですがそこは天下の猛将為朝、まったく怯まず強弓をちらつかせると鬼はあっさりと降参してしまったそうです。

- 傘奴

- 獅子口

(シシグチ・四天王)

- 蛇

(ジャ・四天王)

- 車引

- 車引

- 車引

- 車引

- 太鼓台

鬼行列の最後につきます。囃子屋台の形態で太鼓を載せ後ろから打ちながら巡行します。正面に勾欄付の張り出しを設け車輪が御所車などだんじりと共通する特色を持っています。だんじりの始原的なものと考えられています。 - 太鼓打ち

出陣式

祭礼行事の無事を祈念し足揃えの儀の日、鬼行列の出発前に行っています。鎮西八郎為朝の「エイ・エイ・オー」の発声に町衆全員が合わせ、お祭りへの士気を一気に高めます。古来より行われていた様ですが一時期途絶えており、これを前記の通り2002年に式次第を見直し現在に至っています。