世にも特異な“ひょろつき鬼”に阿鼻叫喚!

かつて、紺屋町には伊予の国から移り来た寿福院(現・松本院)という修験寺院があり、藩祖 藤堂高虎の信仰も篤く、手厚く保護されていました。高虎が晩年眼を患った時、大峰山に眼病平癒祈願を行い、この事への返礼として能面「阿古父尉」を寄進されたと伝えられます。この行列は、この能面を被り、役行者の大峰山 峰入の姿を再現したもので、元禄年間(1688~1704)に上野天神祭に加わり、それが、今に伝わったと云われています。

この行列は大御幣(おおごへい)を先頭に悪鬼・八天・四天・役行者・先達・ひょろつき鬼・太鼓台と続きます。

役行者列 巡行図

- 采配

- 金棒引

- 金棒引

- 先手(侍)

- 先手(侍)

- 大御幣(おおごへい)

文字通り高さ6.3メートル重さ120キログラムを超える日本最大級の巨大な御幣で、役行者列の「しるし」です。中央の心柱を4本の柱で支える形で5人の男衆で担ぎます。密教哲学にもとづき心柱に白、四方の柱には東方に青、南方に赤、西方に黄、北方に黒を彩色し、それぞれに五大明王が宿るとされます。

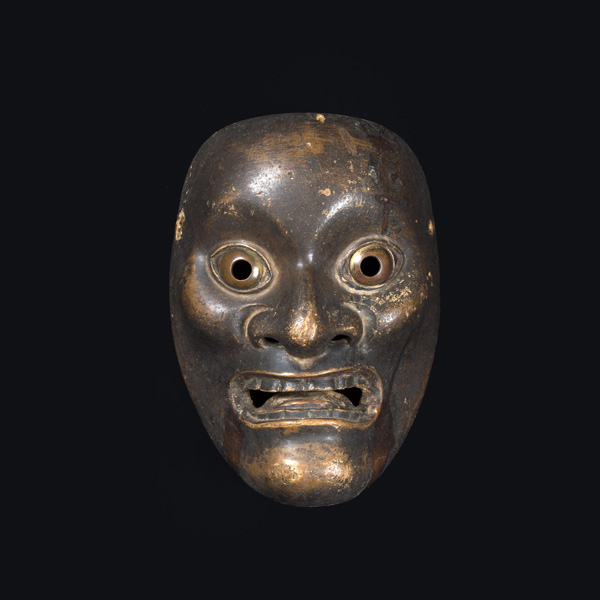

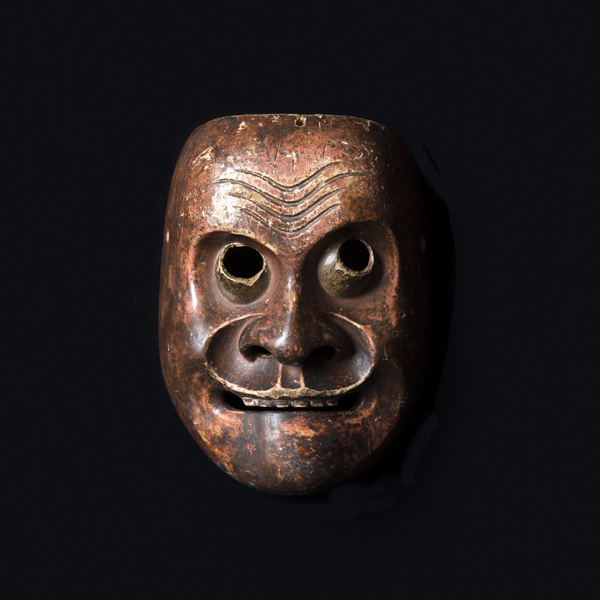

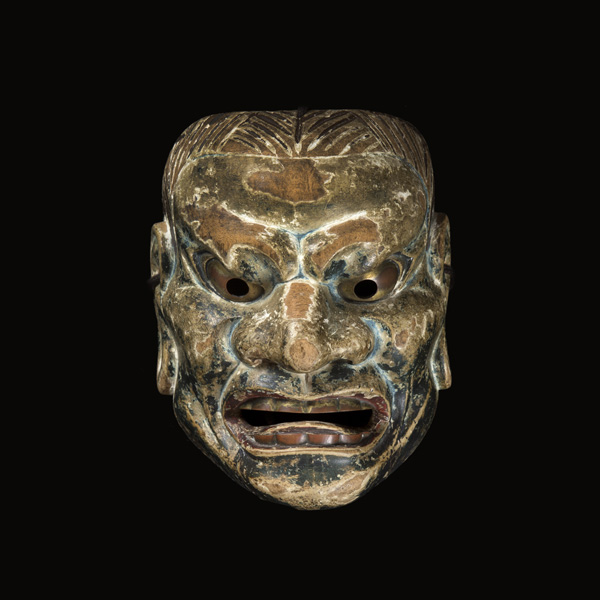

- 真蛇(悪鬼)

真蛇とも呼ばれる代表的な鬼です。役行者列では唯一とがった角を持ち、かっと見開いた目と大きな歯がいかにも恐ろしい迫力に満ちています。ただここでいう「悪」は強いとの意味で悪いとの意味ではありません。

- 猩々(八天)

悪鬼の後に続く8体の鬼です。子どもが扮しています。付けている面は「猩々(しょうじょう)」「泥眼(でいがん)」「童子(どうじ)」「怪士(あやかし)」「小飛出(ことびで)」と3面の「小面(こおもて)」です。

- 小鬼

- 童子(八天)

- 怪士(八天)

- 小面(弓八天)

- 小面(剣八天)

- 小面(八天)

- 泥眼(八天)

- 小飛出(八天)

- 賢徳(ケントク・小鬼)

- 供奉面

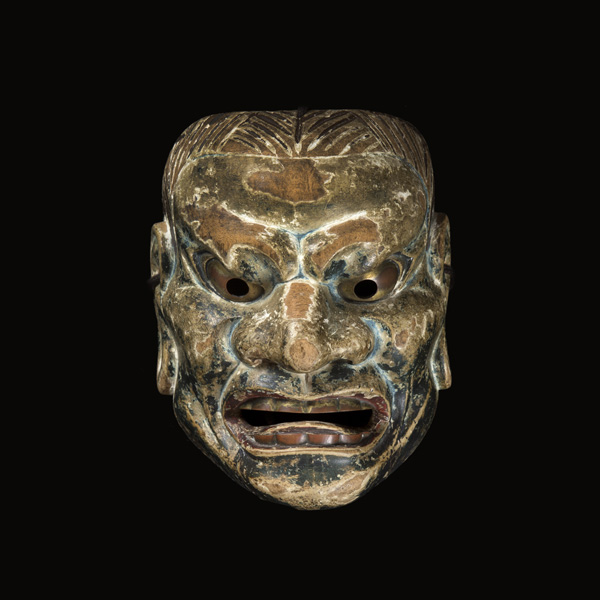

祭りに使用されてきた、いわゆる鬼面は種々の製作年代の面が集められています。それらの面は能面や狂言面、行道面などの転用が多いが、その範疇に入らない面もかなり多く、製作年代を大別すると、桃山時代の紺屋町の八天、三鬼会の行列の主役である紺屋町の役行者(阿古父尉)をはじめ三ヶ町で分有している四天(行道面)など江戸初期のものも多く、その他に、能面や狂言面の範疇に入らない民俗的な面が寄せ集めています。それらは、江戸中・末期のものにまでおよびます。 - 信仰面(小鬼)

- 行道面(四天 持国天)

- 行道面(四天 増長天)

- 行道面(四天 多聞天)

- 行道面(四天 広目天)

- 黒髭毘沙門

(クロヒゲビシャモン・赤小鬼)

行者脇立

- 狂言面 小武悪

(コブアク・青小鬼)

行者脇立

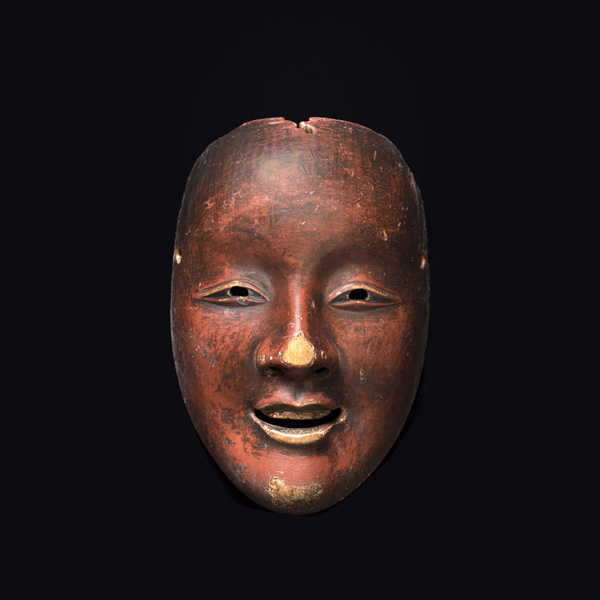

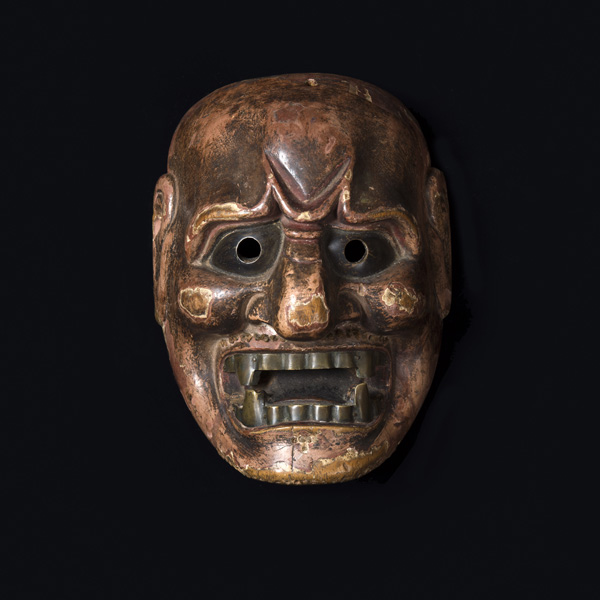

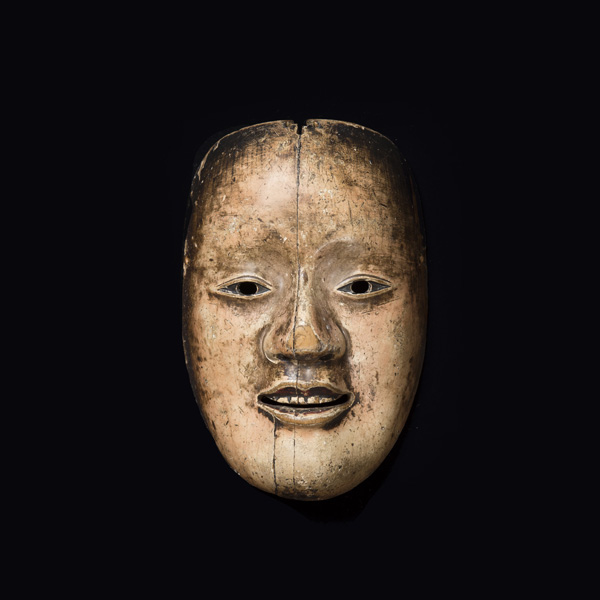

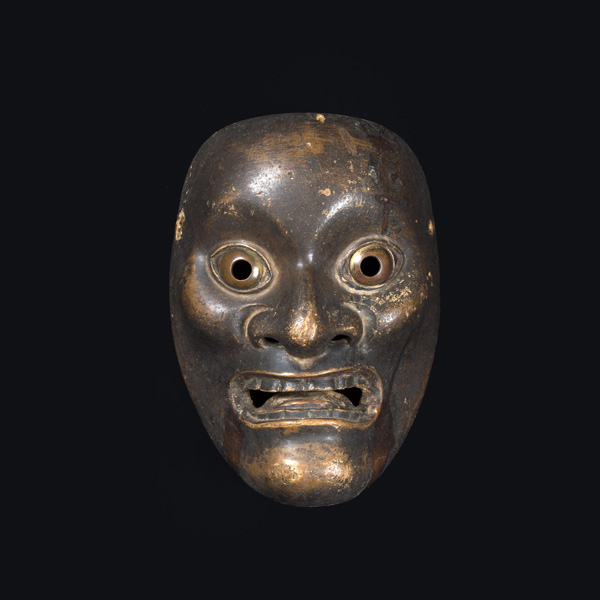

- 阿古父尉

(アコブショウ・役行者)

役行者(えんのぎょうじゃ)

役行者は奈良時代の山岳修行者で修験道の祖です。大和国葛城山で修行し、吉野の金峰山(きんぶせん)・大峰山などに霊場を開きました。仏教に通じ、祈祷(きとう)・呪術などをよくしたが、文武天皇のとき、讒言(ざんげん)によって一時伊豆に流されました。生没年未詳。伊賀流忍者の元祖ともいわれます。天神祭では「阿古父尉」の面を着用、役行者列の中心である。 - 追儺面

(ツイナメン・行者将几持)

- 山伏

- 山伏

- 山伏

- 山伏

- 先達(センダチ)

- 奴

- 将几持

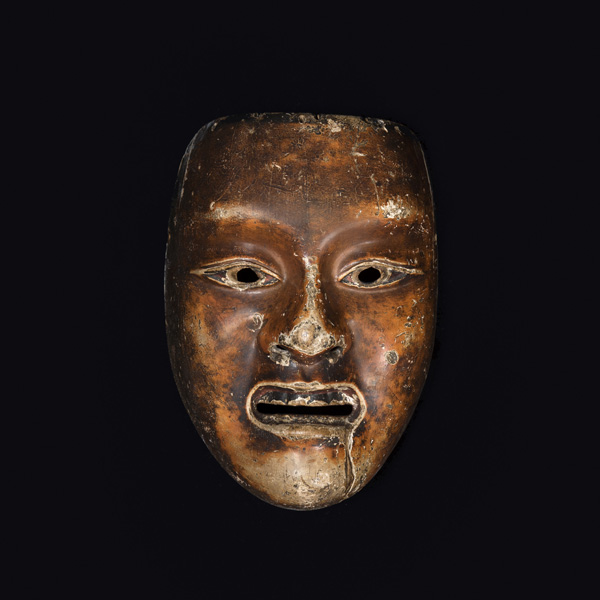

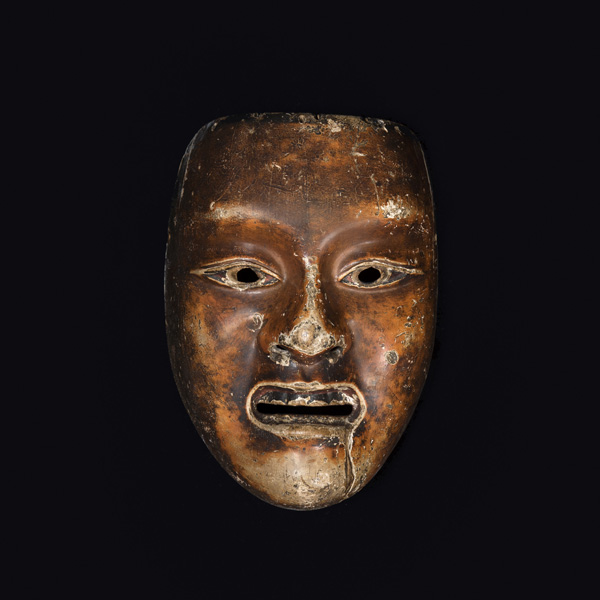

- 悪尉

(アクノジョウ・義玄)

- 蛇

(ジャ・義玄)

- 信仰面 兼 行道面

(笈持)

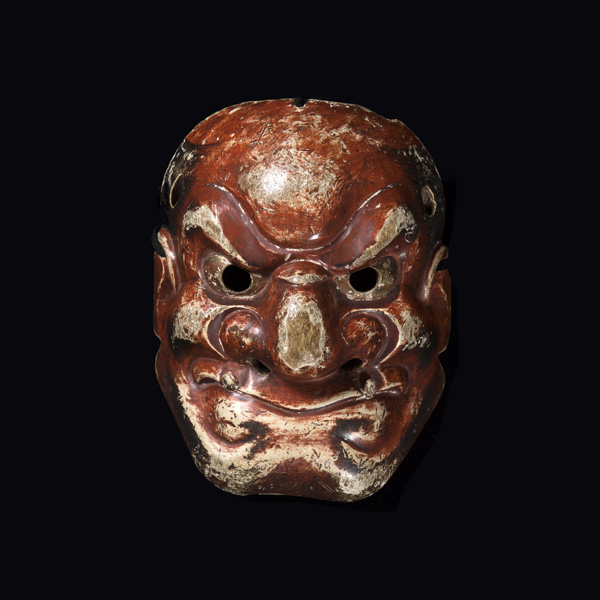

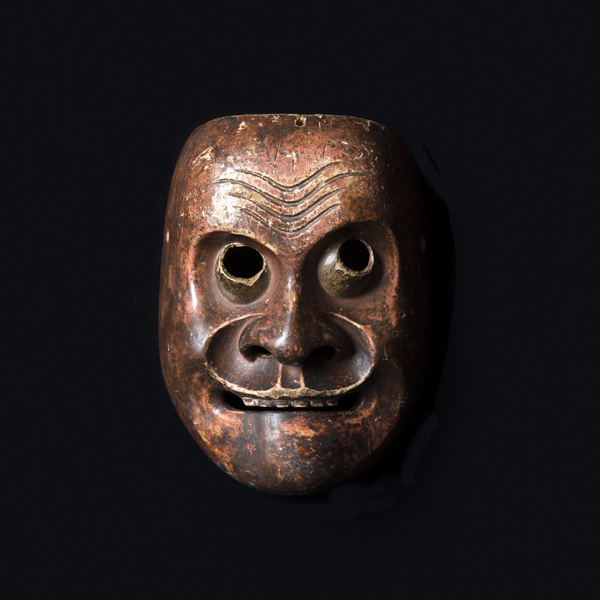

- 大癋見系

(オオヘシミケイ・釣鐘)

- 蛇

- ひょろつき鬼

ひょろつき鬼は「釣鐘(つりがね)」「笈持(おいもち)」と「斧山伏(よきまぶし)」2体の計4体の鬼で、鐘や、経典を入れた笈を担いで道いっぱいにひょろつく恐ろしくもユーモラスなしぐさは大人を笑わせ子どもを泣かせます。 - 信仰面 兼 行道面

(斧山伏)

- 信仰面 兼 行道面

(斧山伏)

- 車引

- 車引

- 車引

- 車引

- 太鼓台

- 太鼓打ち

各町所蔵の面

相生町

この町の面は、能面では童子、怪士(あやかし)、猩々(しょうじょう)、悪鬼(あっき)といわれる真蛇(しんじゃ)の四面と行道面(四天の多聞天)、民俗面の六面です。中でも真蛇は三鬼会行列の中で唯一角の生えた鬼です。

民俗面は斧山伏という趣向で使用されています。同種の面の中に紺屋町の斧山伏と同種のもので「元文四未年」墨書銘があります。

童子

怪士(あやかし)

猩々(しょうじょう)

悪鬼

行道面(四天 多聞天)

信仰面 兼 行道面(ひょろつき鬼 斧山伏)

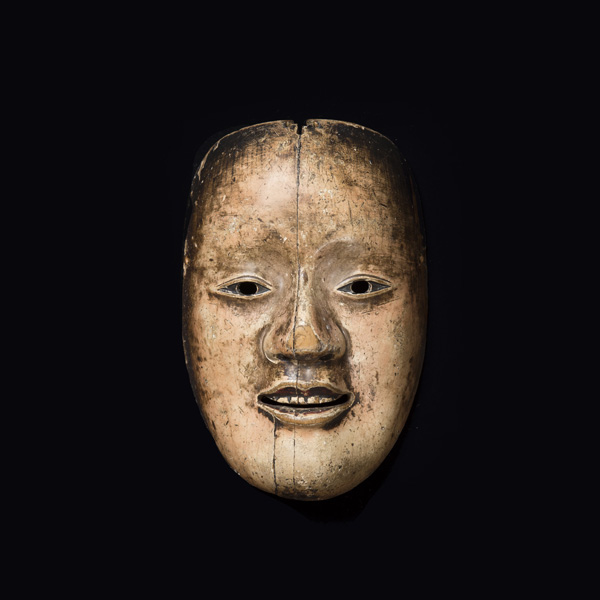

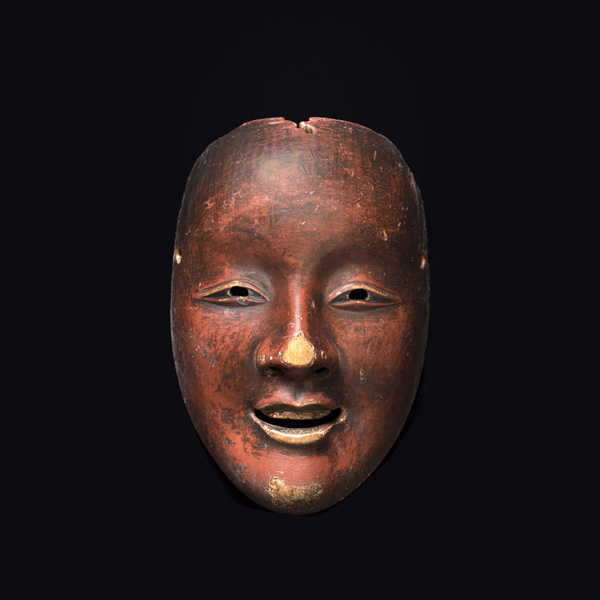

紺屋町

この町の面で、特筆すべきは、剣八天・弓八天に使用されている二面で、面裏に「叶」と彫銘があり、山田喜兵衛作、桃山時代に作られたものです。三鬼会行列の主役である役行者は、藤堂高虎公から拝領されたとの伝承にふさわしい面で、面裏の額部に「イセキ」と彫銘があり、近江井関二代目二郎左衛門 江戸初期の作です。

行道面二面も江戸初期の作です。(四天のうち持国天・増長天)

斧山伏は相生町と同一の作者と言われています。ひょろつき鬼の「笈持ち」は民俗面。「釣鐘」は能面では? と言われています。

小面(剣八天)

小面(弓八天)

役行者(えんのぎょうじゃ)

行道面(四天 持国天)

行道面(四天 増長天)

民俗面(ひょろつき鬼 笈持)

能面?(ひょろつき鬼 釣鐘)

信仰面 兼 行道面(ひょろつき鬼 斧山伏)

三之西町

この町の面は六面で、小面・泥眼は江戸初期の作、小飛出(ことびで)は全体に細面に作り、小飛出の特色をよくあらわした秀作で、江戸初期と考えられています。

狂言面の賢徳も江戸初期との作柄で、裏面の彫り方も荒く、特色があり優秀な面です。

行道面(四天の広目天)は江戸初期の作。相生町に一面、紺屋町に二面と分有されていますが、同一作者のものと言われています。

小面

小飛出

狂言面(賢徳)

行道面(四天 広目天)